近日,新能源动力研究所黄震院士团队周宝文副教授课题组创新性地提出了“Ru-RuO2(钌-氧化钌)双位点协同”策略,设计的光催化体系充分利用GaN纳米线/Si组装体的全光谱太阳能捕获能力和高效的光热转换特性,实现高效CO2加氢制CO(逆水煤气反应)。研究成果“Ru-RuO2 Coordinated with Si-supported GaN Nanowires for Light-Driven Simultaneous Activation of CO2 and H2 to Achieve Exceptional Reverse Water-Gas Shift Reaction”发表在Angewandte Chemie International Edition上。新能源动力研究所2024级硕士生刘嘉明为论文第一作者,周宝文副教授、朱磊教授为共同通讯作者。

大规模高效转化CO2制备可再生合成燃料和化学品,是实现“双碳”目标的关键路径之一。逆水煤气反应(RWGS)利用H2将CO2转化为CO,而CO和H2的混合物(合成气)作为下一代费托合成的关键原料,可用于大规模制备上述燃料和化学品。然而,CO2分子呈高度对称的线性结构,其C=O键能极高(约800 kJ·mol-1),与H2在物理化学性质上存在显著差异,为在单一催化剂表面同时实现CO2和H2的高效活化带来挑战。传统热催化RWGS能耗高,且面临催化剂稳定性差等问题,利用丰富的太阳能直接驱动RWGS反应,可在相对温和的条件下实现CO2的转化利用。

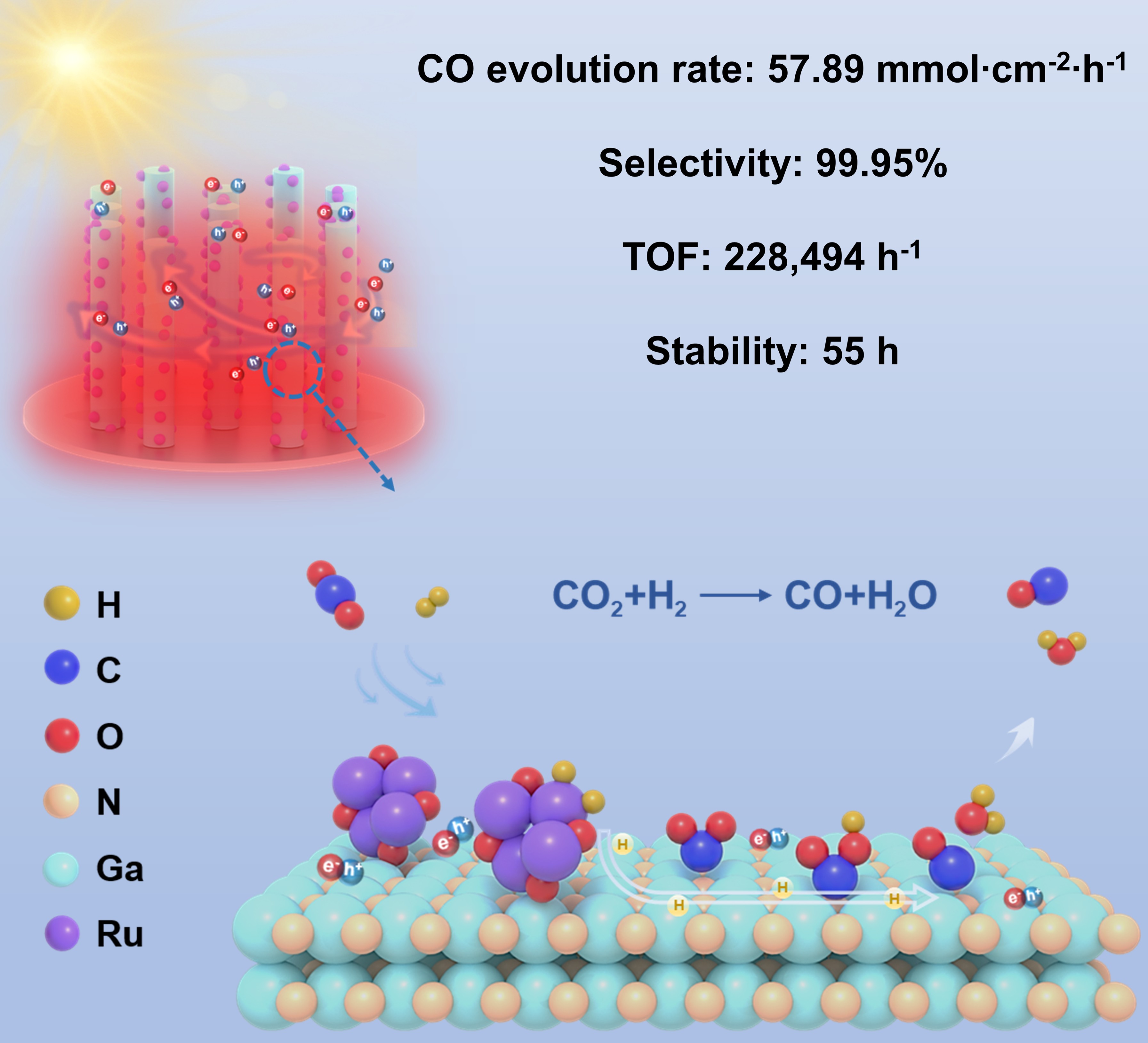

双功能Ru-RuO2 耦合GaN纳米线/Si组装体高效催化逆水煤气反应示意图

针对以上难题,研究团队开发了能同时活化CO2和H2的高效光催化体系,通过构造Ru-RuO2双功能位点,精准锚定于硅衬底负载的GaN纳米线阵列上,构建了一种新型的复合催化架构,双活性位点及其相互之间的协同作用实现了CO2和H2的同时活化,并增强了活化效果。同时,得益于GaN纳米线阵列的结构、光电和热学特性,该催化剂实现高效CO2加氢制CO,使得CO2→CO的转化率高达18.96%,接近同温度下的热力学限制转化率,CO的速率达到53.78 mmol∙cm-2∙h-1,该研究为绿色燃料和高值化学品的可持续供应提供了新的策略。

周宝文副教授课题组致力于面向碳中和的智慧能源器件-系统-解决方案,开展人工光合作用、绿氢和可再生合成燃料、化学储能与下一代电池技术、AI+能源材料的研究,近年来在Nature Catalysis, PNAS等期刊发表论文80余篇,授权发明专利近10项。该研究得到了国家重点研发计划氢能技术重点专项、国家自然科学优秀青年基金(海外)、上海市基础研究特区计划、上海市市级重大科技专项等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202511886