近日,新能源动力研究所于亮副教授、吕兴才教授团队提出了一种基于机器学习和理论分子描述符的反应速率预测新策略,首次实现了对氨基/正十六烷大分子关键C–N交叉反应的高效预测,为大分子反应速率常数的确定提供了新思路,也为其他分子类族之间的交叉反应提供了新方法。研究成果“Machine learning-driven prediction of NH2-n-alkane reactions for constructing high-precision ammonia-macromolecule hydrocarbon combustion models”发表在Combustion and Flame上。2021级博士生张永翔为论文第一作者,于亮副教授为通讯作者。

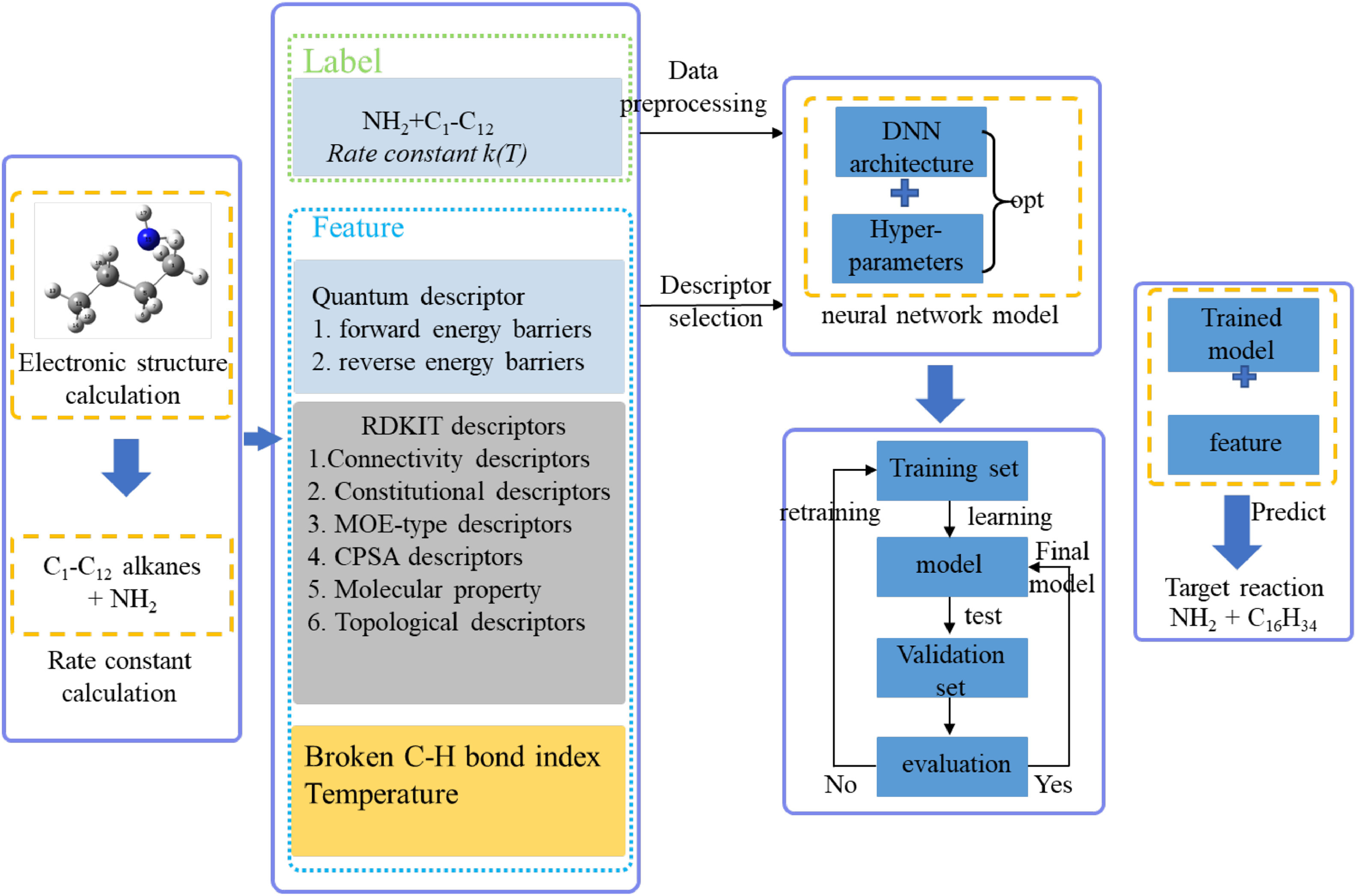

氨基多元融合燃料被认为是燃烧动力装置实现碳减排的重要途径。然而,氨与其它燃料之间的交叉反应机理及其速率预测由于需要海量的计算资源而成为本领域难以克服的障碍。随着人工智能的飞速发展,以机器学习为代表的人工智能技术由于其强大的非线性建模能力,正被广泛用来解决各种复杂的科学和工程问题。基于此,本研究从反应机理角度出发,计算了基元反应的理论分子描述符与量子化学描述符,建立了分子结构与反应速率之间的定量关系。研究团队引入神经网络模型,构建了可预测大分子氨基/正十六烷氢提取反应速率常数的机器学习框架,有效解决了传统量子化学计算量大、关键参数确定难的问题。

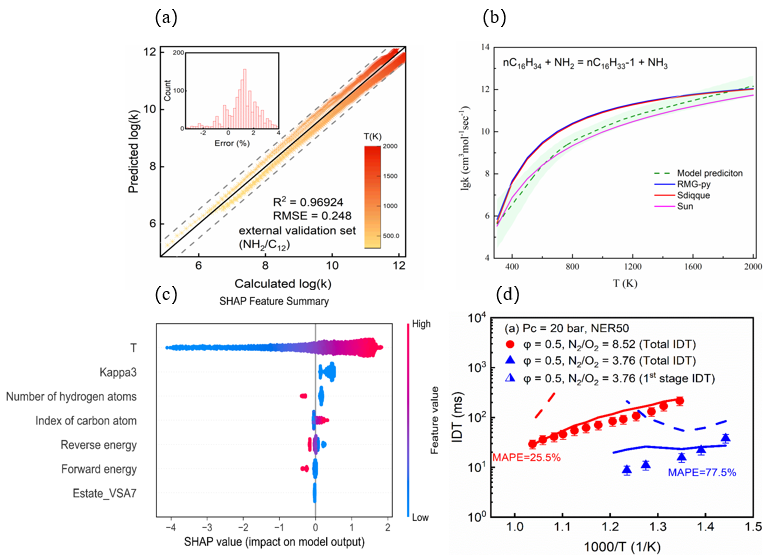

为避免传统模型中过度简化的描述符处理,研究设计了包含分子连接性、空间拓扑和机理特征的综合性描述符,并通过逐步回归与相关性分析筛选,避免了维度冗余。基于小分子数据训练的神经网络模型在大分子反应预测中展现出的优异外推性和泛化能力,预测结果与文献速率规则和RMG-py结果高度一致。研究进一步通过Dropout方法评估了预测不确定性,并利用SHAP方法实现了输入描述符与输出结果的可解释性。

研究表明,将预测得到的氨基/正十六烷关键C–N交叉反应速率常数引入机理模型后,可显著提升氨/正十六烷混合燃料着火延迟的预测精度。该成果展现了机器学习与计算化学结合的独特优势,不仅提高了计算效率、降低了资源消耗,也为大分子燃料反应机理的高效开发提供了有效工具。研究工作得到国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目、博士生项目、面上项目的资助。

近年来,吕兴才教授、于亮副教授团队在大分子燃料、低碳零碳燃料的高压燃烧反应动力学研究方面持续取得进展,并应用于陆海空天发动机的燃烧理论开发与燃烧组织调控,相关成果发表于Combustion and Flame、Proceedings of the Combustion Institute、The Journal of Physical Chemistry A等国际期刊。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001021802500450X